为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进乡村人才振兴的意见》、北京市《首都社会工作人才队伍建设行动规划(2023年—2025年)》中提出加强农村社会工作人才队伍建设的有关要求以及《北京市农村社会工作人才培养计划实施方案(2024年—2027年)》的任务要求。中国社会科学院大学社会与民族学院乡工项目组联合房山区委社会工作部,于3月27日正式开启第一期乡工项目线上分类督导培训。该项目立足首都城乡融合发展大局,以专业化农村社工人才队伍培养为核心,通过“校地协同+分段赋能”模式,构建覆盖理论指导、实务提升、长效跟踪的全链条培养体系,旨在加强农村社会工作人才的能力素质、专业技能和协同治理能力提升,充分发挥其在乡村振兴中的示范引领作用,从而为乡村振兴注入专业化、可持续的人才支撑。

此次培训主要面向房山区首批97名农村社会工作专业人才(简称“乡工”) 。乡工可选择自主线上听课或由各街道(乡镇)统一组织线下集中听课两种方式。全区包括乡工、各街道(乡镇)主管科长、区委社会工作相关负责人员等100余人参与了此次培训。

本次培训在课程设计上,充分考虑参训学员社会工作专业知识基础薄弱的现实情况,重点聚焦个案工作基本原则和社区工作方法两大主题,并邀请了中国社会科学院大学社会与民族学院副教授周少贤和北京青年政治学院高级社会工作师杨峥威两位实务经验非常丰富的专家老师,通过理论讲解+案例分享相结合的方式,为乡工提供了全面、深入的学习体验。

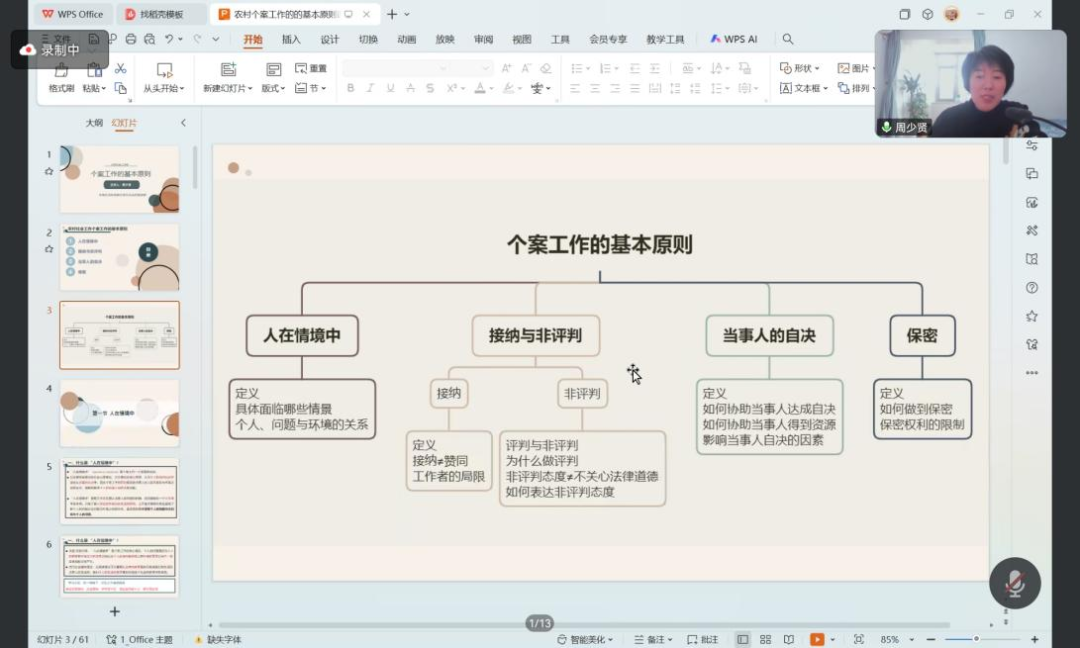

周少贤老师围绕“个案工作基本原则”并结合多个实务案例进行分享。周老师系统阐释了社会生态系统理论(“套娃模型”),结合内蒙古牧区创新服务、老旧小区环境整治等典型案例,深入剖析微观、中观、宏观环境对基层工作的递进影响,并深入分析了“人在情境中”这一基本原则,为参训学员厘清科学化、情境化的工作逻辑。培训同步突出实践导向,通过分析“垃圾清运纠纷调解”、“居家养老方案制定”等案例,引导学员掌握非评判沟通、当事人自决和需求分层响应等核心技能。最后,周老师又强调了尊重和理解服务对象的重要性以及使用保密原则的不同情境等,为乡工们坚持个案工作基本原则,做好个案工作提供了专业指引。

杨峥威老师围绕“社区工作方法与技巧”这一主题,聚焦基层治理中的信息沟通与微观群众服务技巧,针对基层普遍存在的“政策落地难”、“诉求回应滞后”等问题,杨老师以“沟通漏斗效应”为切入点,提出“闭环沟通三步骤”(明确核心、过程跟踪、结果反馈),并结合接诉即办的案例分析了接线员在处理群众诉求时沟通技巧的重要性。杨老师认为,在实际服务群众的过程中,基层工作人员不仅需要能够精准传递信息,更应掌握微观操作技巧,要具有资源整合和协同合作的能力,还要具备能运用通俗易懂的语言解读政策文件的能力。

通过此次培训,乡工们对个案工作基本原则和社区工作方法和技巧有了更深的认识,认识到在实际开展服务的过程中既要遵循社会工作的基本原则,还要注重专业方法的运用以及实务技能的提升。未来,根据乡工的实际需要,乡工项目组将通过线上、线下相结合的方式持续为乡工们开展线上分类督导、线下集中培训、实践跟踪指导以及分类专题研讨等服务,在不断提升乡工专业知识技能的同时,也加快推动房山区乡村治理能力现代化。

图文 :张玉洁、金昭轩

编辑:张天帅

审核:郑玲